〈食と美と健康〉食習慣と適応②:マサイ族の高脂肪・高タンパク質食

地球上には、様々な環境の異なる地域で生活している人々がいる。当然、食環境も大いに異なる。世界各地の人々が、地域ごとに極めて異なる食事を摂っていながら健康に暮らしていることは不思議である。それらを疫学的に調査することにより、私達の体に備わっている潜在的な適応能力や生命現象を解明するきっかけが得られる。今回は、マサイ族②について触れてみたい。

マサイ族は、南ケニアと北タンザニア地方の草原地帯に住む遊牧民で、主に牛を飼って生活している。マサイ族の若者たちはモランと呼ばれる戦士で、驚くほど頑健な体力に恵まれており、耐久力(モランは1日に100km歩くといわれる)と勇敢なことで知られている。それ故、その体力と食事との関係が注目された。また、マサイ族は他の民族との血の混じりが少なく、人種的に純粋であることから民族学的にも注目されている。彼らの食事内容は我々とは大変異なり、食生活の中心は牛乳で、その他に獣肉と少量の果物などである(高脂肪・低炭水化物食)。特に牛乳は1日に約4~6ℓ飲む。乾季になると得られる牛乳も少なくなるので、その時は生きた牛の頚静脈に矢を打ち込み、流出する血液をひょうたんで受け、それを牛乳に混ぜて飲む。五大栄養素のうち糖質は牛乳から、脂質は肉と牛乳、タンパク質は、その3/4は牛乳、1/4は肉および血液から摂っている。ビタミン・ミネラルも牛乳・肉・血液・野生果実から摂っている。このような食事内容であるが、1日のカロリー摂取量は約3,000キロカロリーあり、日本人の成人男性の所要量よりも多い。しかし、気になるのは、摂取カロリーのうち約66%を脂肪に依存していることである。このような食事をするマサイ族の母乳成分をアメリカ女性と比較したところ、確かに脂肪含量が高かった。一般的に高脂肪食では循環器系の病気、すなわち血中コレステロール量の増加に伴う疾患が心配される。しかし、不思議なことに彼等の血中コレステロール量は私達と大差なく、加齢に伴う増加や性差もなく、また、アテローム性動脈硬化の出現率も極めて低い。仮に、私達が彼らと同じ食事をしたらどうだろうか。恐らく何らかの循環器系の疾患に罹ると思われる。

人類はそれぞれの土地の食環境に適応し、生き延びてきたと思われる。適応できなかった者たちは滅びていき、たまたまその環境で生き延びた者たちが今日に引き継いでいるのかも知れない。それ故、この適応特性を調べることにより、体に本来的に潜在している生命現象を解明することができると推測される。

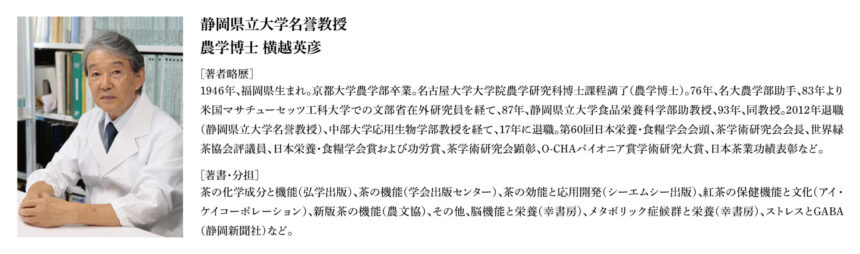

静岡県立大学名誉教授

農学博士 横越英彦 著

-