〈食と美と健康〉楽しい飲酒:酒の肴と緑茶?

新年会から忘年会まで、一年を通してお酒を飲む機会は多く、その場を存分に楽しむためにも、良いお酒にしたいものです。飲酒は歴史的に見ればほとんどが快楽と社交のために摂られてきたが、もともと飲酒による酩酊状態が神秘的であるがゆえに、神や悪魔と結びつけた宗教的行事にも用いられてきた。普段は、ほろ酔いを楽しむものが大部分で、酒を酌み交わし共に酔うことにより仲間との連帯感を高め、また、仕事や交渉ごとのメリットを期待するものなど。しかし、その期待とは裏腹に酔って醜態をさらすときもある。日本では酔っている人を見かけると「ご機嫌だな」と極めて寛容であるが、欧米では、この酩酊による行動で社会的立場を失うことさえある。

アルコールを飲酒した後、どうなるのか。アルコール(エタノール)は、水にも脂肪にも溶け、消化・分解されることなくそのまま消化管の粘膜から吸収される。吸収されたエタノールは血液を介して全身に運ばれるが、約95%は肝臓で代謝・分解される。残りの部分は呼気や尿から排泄される。肝臓では、まず、アルコール脱水酵素の作用によりエタノールからアセトアルデヒドが生じ、次いで、このアセトアルデヒドが分解される。アセトアルデヒドは極めて毒性が強く、飲酒した時の様々な症状は、この成分が原因である。

悪酔いしないためには酒のつまみを摂りなさいとよく言われる。お酒を飲むとき、食事やおつまみがエタノールの処理能力に関係しているのであろうか。ラットを用いた実験で、それぞれ高タンパク質食、高炭水化物食、高脂肪食あるいは無タンパク質食を10日間与えた後、エタノールを一定量経口投与し、血中エタノール量を測定した実験がある。この際、血中エタノール量の少ないほうがエタノールの処理能力が高いことになる。結果、高タンパク質食を与えた時が一番低く、一方、無タンパク質食や高脂肪食を与えた時にはエタノールの血中停滞が観察された。故に、お酒は、美味しいタンパク質性の料理と一緒に飲むことが推奨される。お茶との関係では、緑茶抽出物の主にカテキンとカフェインが体内のアルコール代謝を促進させる。また、アルコール性脂肪肝に対しては血中や肝臓中の中性脂肪濃度の解析から、緑茶に抑止効果のあることが調べられている。量的な問題があるとしても、緑茶にはアルコールの有害作用を軽減する可能性がある。

私達の社会は人と関わりのある共同体です。お互いに良い形で共生するには、アルコール飲料は大変貴重で便利なものであり、ぜひ有効に利用したい。飲酒の際には、気分にゆとりをもって味わい、がぶ飲みせずに、しかもタンパク質などが多く含まれた料理と一緒に摂取する。また時には、肝臓にいたわりをもってお茶を飲み、週2日程の休肝日を持つことも奨められます。

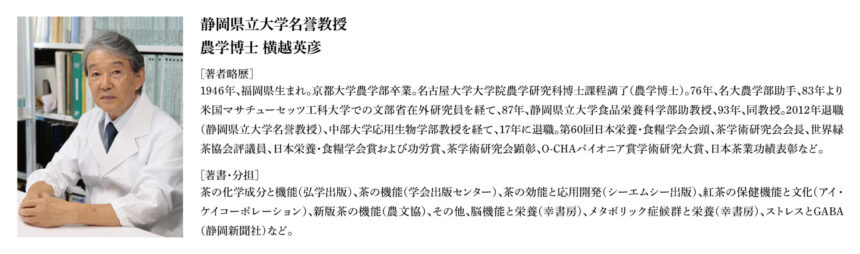

静岡県立大学名誉教授

農学博士 横越英彦 著

-