〈食と美と健康〉お茶の飲用と延命:健やかな長寿

お茶に含まれる各種成分には、多くの効能のあることが研究されているが、実験動物や培養細胞だけでなく、ヒトにも当てはまるのだろうか。古くは、お茶の啓蒙書である栄西の喫茶養生記にも、「茶は養生の仙薬であり、また、万病の薬である」と記されている。実際に、私たちが普段飲用するお茶には、延命効果があるのでしょうか。

国立がんセンターが中心になり、約10万人を対象に1990年から20年以上も追跡した「コホート研究」を見てみます。コホート研究とは、現在の生活習慣と健康をアンケートにより把握し、その後の20年間の状況を追跡調査します。緑茶を飲む習慣と、その後の死亡リスクとの関連を調査した結果、緑茶を習慣的に飲むグループは、死亡リスクが低下していました。緑茶を1日1杯未満飲むグループを基準として比較すると、1日1~2杯、1日3~4杯、1日5杯以上と、お茶摂取量が増えるにつれて、男女ともに死亡リスクの低下する傾向がみられました。また、がん・心疾患などの死因別でも緑茶との関連を調査しています。男性は脳血管疾患や呼吸器疾患、女性は心疾患や外因死のリスクが低下するという結果がみられました。

お茶を多く飲む人は、ご飯、みそ汁を中心とした日本食に近い食事を摂っているのではないか。すなわち、お茶だけでなく日本食にその原因があるとも考えられます。しかし、食性が異なるイギリスにおいても、50万人を対象にした約10年間のコホート研究では、同じ茶葉から作られる紅茶の飲用についても、毎日少なくとも2杯の紅茶を飲んでいた人は、飲まない人と比べて死亡リスクが9~13%低下していたことがわかりました。紅茶の飲用も死亡リスクを低下させる可能性があるとされましたが、その理由はまだ明確ではありません。おそらく、緑茶と同様、紅茶に含まれるポリフェノールが心臓の健康状態を改善させたと考えられます。

緑茶に含まれるカテキンが血圧や体脂肪、脂質を調節する効果があり、さらに、カフェインは気管支拡張作用があるので、こうした効果が、循環器疾患や呼吸器疾患死亡のリスク低下に繋がっているのではないでしょうか。その他の研究で、緑茶に含まれるテアニンやカフェインが認知能力や注意力の改善に効果があるのではという報告もあります。

この様に、毎日2杯以上のお茶を飲むことで、寿命が長くなることが確認されました。新年にあたり、今年は、健やかな老後のためにも多くの機会に喫茶習慣を持ちたいですね。

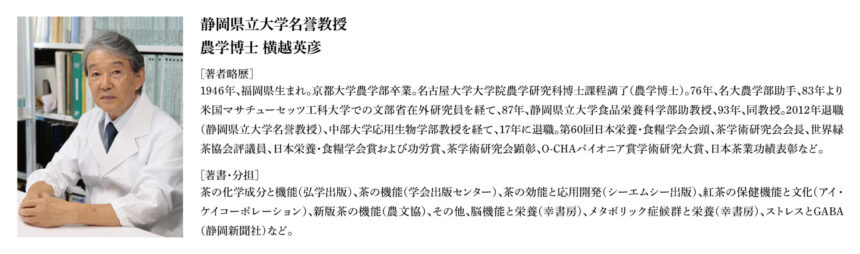

静岡県立大学名誉教授

農学博士 横越英彦 著

-