〈食と美と健康〉食習慣と適応①:バンツー族の高炭水化物食

食事とは一体何であろうか? 私達は食卓を囲む情景を思い浮かべる。あるいは、朝食、夕食といった一定の食事時間も連想する。食欲をそそる色彩豊かな料理も思い浮かぶ。しかし、日本と環境の異なる国では、食事について思い浮かべる情景は異なる。雪と氷に閉ざされた環境で生きているエスキモーにとっては、こうした意味での食事はない。彼らにとって食事とは、腹が減ったときに食べ、食事時間はない。一方、中央アジアの乾燥地帯では、魚を中心とした和食とは程遠い。もっと過酷な環境下で、イモ類しか収穫できない土地もある。そこでも人間は生活している。なぜだろう。日本では各々の栄養素について摂取すべき所要量が決められている。必要量に達していないこれらの地域の人は、健康を維持することができているのだろうか。

人間は雑食性の動物である。それ故、地球上の至る所に生活の場を持つことができた。地球が生み出すことのできる食物は地域により大変異なる。北極などの不毛の地では野菜などは育たず、獣肉が主であり、荒野に住む人々は麦・イモ類・豆類が主食になる。いずれにしても、世界各地の人々が、地域ごとに極めて異なる食事を摂っていながら健康に暮らしていることは不思議である。それらを疫学的に調査することにより、私達の身体に備わっている代謝能力・適応能力あるいは生命機構を解明するきっかけが得られる。食習慣の異なるバンツー族①とマサイ族②について触れてみたい。

バンツー族は、南アフリカに住み、食生活の中心は穀類である。その特徴は、摂取カロリー量は十分であるが、高炭水化物・低タンパク質・低脂肪食である。穀類としてはトウモロコシや小麦、野菜類は、カボチャ・サツマイモ・グリーンなどであり、時々、動物性タンパク質として、卵・肉・魚を食べる。一般に、その民族の食生活の影響は子供に表われるが、それは母親の母乳成分に依存しているからである。バンツー族の場合、3~4歳ごろまで母乳に頼っている。そこで、母親について調査した結果、バンツー族の女性は十分な胸の発育と乳の分泌があり、また、母乳の化学分析の結果では、平均タンパク質含量などはアメリカの女性と比較して劣らないものであった。赤ん坊も普通に成長するといわれている。低タンパク・高炭水化物食でありながら、なぜ栄養的な問題が生じていないのか。食環境にうまく適応しているといえる。しかし何も問題がないかというとそうではないらしい。バンツーの成人の2/3以上に肝機能障害がみられるからである。

▶︎次回はマサイ族の食について触れます。

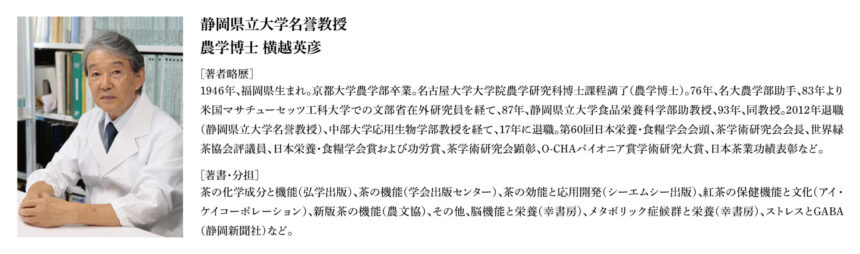

静岡県立大学名誉教授

農学博士 横越英彦 著

-